2018年09月30日

『かがみの孤城』(辻村深月・著)

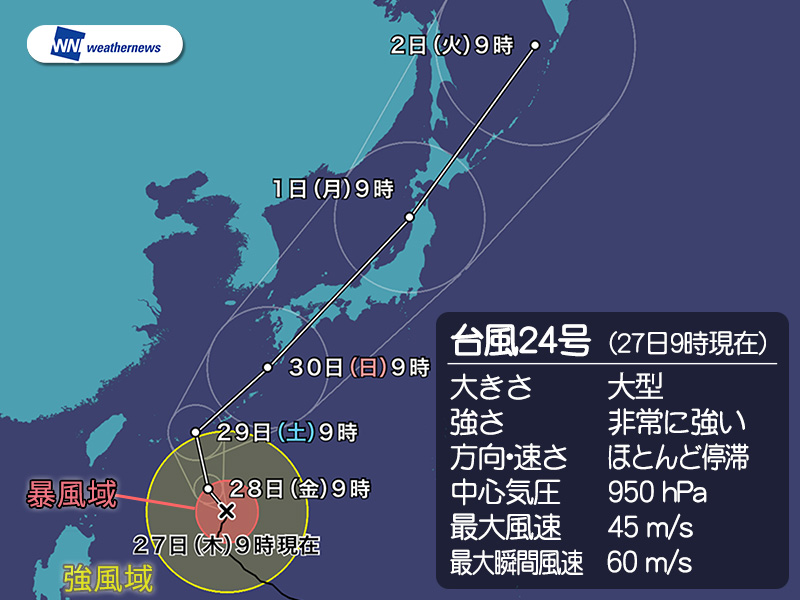

台風24号が強い勢力を保ったまま沖縄地方から九州と,日本列島を縦断する進路をとっています。

台風24号が強い勢力を保ったまま沖縄地方から九州と,日本列島を縦断する進路をとっています。当地では,午前中は「本当に台風がくるのだろうか。」と思える天候でした。このままでは…。

被害がなく過ぎていくことを願っています。

主人公 安西こころが,自分の存在を消そうとします。

四時を過ぎたら,もう,一階にいてはいけない。

二階のカーテンも,朝と同じようにまた閉める。

その音を待つ間の緊張感は,毎回,ものすごい。

本屋大賞2018年受賞作で話題になっている『かがみの孤城』(ポプラ社・刊)

いじめられた中学1年の女の子が不登校になり,部屋にある鏡に誘われて“奇妙な世界”に入っていきます。

そこにいたのは,狼の面をつけた少女「オオカミさま」でした。そして6人の中学生「ウレシノ」「フウカ」「マサムネ」「スバル」「アキ」「リオン」が,それぞれ鏡に導かれてやってきています。

あなたを、助けたい。その「城」には,一人一人の部屋があり,皆で使える部屋もありました。

学校での居場所をなくし、閉じこもっていたこころの目の前で、ある日突然部屋の鏡が光り始めた。輝く鏡をくぐり抜けた先にあったのは、城のような不思議な建物。そこにはちょうどこころと似た境遇の7人が集められていた。

―― なぜこの7人が、なぜこの場所に。すべてが明らかになるとき、驚きとともに大きな感動に包まれる。 生きづらさを感じているすべての人に贈る物語。一気読み必至の著者最高傑作。

ここで7人に命じられたのは,「願いを一つだけ叶えられる“願いの鍵”」を探すというゲームでした。見つけた鍵で“願いの部屋”が開けられるとゲームが終わります。期限は翌年3月30日までで延長はありません。

主人公 こころの設定について,辻村氏はインタビューで

こころは読者にいちばん近いと思える子にしようと思いました。と述べています。

ある出来事が理由で学校に行けなくなり,自分はこぼれ落ちてしまったという自覚がある子です。学校に行かなくなったきっかけは,周囲に“いじめにあったんだね”と言われそうですが,本人は“あれはいじめじゃない”と言うと思う。いじめだと大雑把に括られて同情されるのは嫌なんです。

今回はそういうことを掘り下げたいと思いました。他の六人の子も,つまずいてしまった理由はどれも突飛な理由にはしませんでした。そうすることで,自分もそうなってもおかしくなかった,という人の心理も掬い上げたかったのだと思います。

喜多嶋先生を見上げながら,洪水のように思いが溢れてきて,それで気づいた。これは,質問じゃなくて,本当に聞きたいわけではなくて,私の願望だ。

気づいてほしい,という願望だ。

なのに言えない。

その城で,部屋で,鏡の前で,周囲で… 起こることに驚かされ,一緒に考えさせられます。

“自分”に重ねて物語のなかに引き込まれます。

もう,読まれましたか。

【参考;台風24号の進路】

2018年09月29日

「節分」《村の行事 8》

「天気予報が外れる」ことを期待しましたが,そうはいきませんでした。

「天気予報が外れる」ことを期待しましたが,そうはいきませんでした。都合の悪い天候でしたが,予定した“こと”ができました。

幸せな時間を過ごせました。

文集「こうやまき」から,「村の行事」の一話です。

昨日に続く「節分」の話です。

********

『節分』 (文・巴小6年 男子)

うちでは節分の日にまめまきをします。

だけど

「おには外,ふくはうち」

と言って豆をなげたり,そして,それをひろってたべるのが,ぼくにはさっぱりいみがわからない。

ぼくは漢字から見て,節というのはくぎり,分というのはわかれるだから,あるものからあるものヘうつるという行事じゃないのかなと思いました。それでもっとこの行事の意味をてっていてきにしらべることにした。さっそくおじいちゃんのとこに行って

「節分ってどういうことだやあ」

と聞いてみると,やはりぼくの思ったとうり

「いいか頭の中にせつぶんという宇を思いうかべてみる。まずはじめ節という字は,きせつのわかれ,分というのはわかれる,だからきせつのわかれだ,つまり冬から春になると言うことだ。」

と言ってくれました。だけどなぜ夏から秋になる時はそういうことをやらないのかなと思いました。

こんどは豆をなぜまくか聞いてみると

「まめだということはこうふくだ」

と言ってくれましたが,あまり意味がわからないので,こんどは

「なぜ,おには外,ふくはうちなんていうだやあ,また豆をどうしてくうだん」

と聞いてみました。それは,おにというのは,病気やいろいろのさいがいをいうのだそうです。

ぼくが前にテレビを見ていたら,自分の年のかずだけ豆をたべるとなんていうことがあったので,それも聞いてみました。するとそれはこうふくをからだに入れて,よいことがあるように,長生きをするようにたべるのだそうです。それからこんなことも話してくれました。今はやっていないかもしれないが,にぼしの頭のからからにしたのをひもでつるしたそうです。それとぐみの木をたいたりしました。そのにおいときたら,はながひんまがるほどだったのだそうです。これも,このにおいでおにを中に入れないようにするのだと思います。

ぼくはこんなことを聞いたので,節分の日に今話してくれたようなことを,これからやってみたいと思いました。

********

「なんでだろう?」「どうして?」と知りたいことが出て,いろいろと聞いていく,考えていくようすがうかがえます。

素晴らしい“学びの姿”です。

「煮干しの頭」「グミの木を焚く」というのは初めて聞きました。

今は「何で?」を,すぐにネット検索を子供も大人もしてしまいます。しかし,このお爺ちゃんが語ってくれたようなことは出てこないと思います。

「語れる人」がいなくなっていくのは,子供達にとってとても不幸なことだと思います。「語り」と繋いでいくことを意図的にすることが,子供(将来の大人)にとって大切なことでしょう。

さて…。

【参考;台風24号の進路】

タグ :文集「こうやまき」

2018年09月28日

「せつぶん」《村の行事 7》

朝,窓に“結露”がありました。冷え込みがあったようです。

朝,窓に“結露”がありました。冷え込みがあったようです。空には青空が広がっていました。日中は“強い日差し”で,停めた自動車内は“暑く”なっていました。しかし,室温から感じるほど気温は高くなく,秋の深まりを感じました。

綺麗な青空のまま「この天気が続く」と思える天候でしたが,それも叶わず,明日は雨の予報です。次の日には台風24号が通過していきます。

週末の予定を狂わす迷惑な天候です。困ったことです。

秋の深まりに,山上憶良の句。

『 秋の野に 咲きたる花を 指折り かきかぞふれば 七首の花

萩が花 尾花 葛花 撫子の花 女郎花 また藤袴 朝顔の花 』

文集「こうやまき」から,「村の行事」の一話です。

時期ではありませんが,掲載順に従い「節分」の話です。二人の話が続きます。小学1年と小学6年です。

まずは1年生からです。

********

『せつぶん』 (文・巴小1年 男子)

ぼくのうちでは,むかしせつぶんのとしとりには,つぎのようにしてとったそうです。

山へいって,あせぼ,くろもみじ,えびづる,ぐみの木などをとってきて,それをたきぎといっしょにしてごはんをたいて,かみさまをまつります。

くろもみじの木には,たつくりのあたまをさしてやいて,つばをかけていえのいりくちへさしました。それは,おにがうちへはいってこないように,まよけにしたのだそうてす。

また,あせぼの木へ四つ目かごをつるして,その中へわらぞうりをいれて,いりくちにおいたそうです。これは,たくさんのかごの目が,そとをにらんでいて,いっぴきのおにでもいえの中へいれないようにしたのだそうです。

まめまきのまめも,あせぼのはをいれたり,くろもみじのはをいれていりました。おにがきらうにおいがつくからです。

そのまめをますにいれて

「おにはそと,ふくはうち。」

といいながら,うちじゅうににまきます。

あとから,そのまめをひろって

「ことしもまめではたらけますように。」

といってたべたり,ほとけさまにもあげました。

ぼくのうちでは,せつぶんには,かならずあじごはんをたいて,ほとけさまにあげることにきまっています。ことしもそうしました。

********

小学1年の子が,「あせぼ,くろもみじ,えびづる,ぐみの木」と山で採ってくるものをあげています。

今の子は,それぞれ分かるでしょうか。

子供達が自然のなかで体験する機会が得られるよう,大人や社会からの意図的な仕かけが必要です。

みなさんの周りでは,いかがですか。

【参考;台風24号の進路】

タグ :文集「こうやまき」

2018年09月27日

「特別支援教育」と「学級」は

朝から降っていた雨は徐々に小降りになり,午後には上がりました。気温が低く寒い一日でした。

朝から降っていた雨は徐々に小降りになり,午後には上がりました。気温が低く寒い一日でした。大型で非常に強い台風24号が,沖縄地方を通過の後,日本列島に向かってくるようです。台風21号のような強風と豪雨の被害のでないことを願います。

今後の台風情報に気をつけていたいと思います。

先日,若い教員のSNSの“独り言”の内容が気になりました。

「その学校,大丈夫?」という不安です。

言葉にした(なった)経緯や,実際のようすを承知していませんので,実体のない不安です。

次年度の準備(財政・人事)が始まったのでしょう。校長先生が,

「何としてでも,来年の学級減は防がなきゃいけない。」と口にされたそうです。

「そのカギは特別支援学級だ。」

「学級数が減る=教員数が減る」ということで,教員数が減れば“分担される業務”が増えてしまいます。これは,校内の業務見直しで対処できることではありません。

それを思い,先の言葉が出たのでしょう。その気持ちは分かります。

ただ,気になるのは「そのカギは特別支援学級だ」とした“気持ち”です。

独り言は続きます。

「手厚く見てもらえる。」今では,そのような対応をする学校はないと思っていましたが,若い教員は,それを目の当たりにしてきていたようです。

「苦手な勉強を補充してくれる。」

そんな誘い文句で,必要ない入級が行われて,本当に必要な特別支援なんか,これっぽっちもできない。

「この学校は違っていたはずなのに…。」

大人の都合は,いらない。

学級一つ増えるか減るかで,専科がつくつかないが決まるんだから,学校にとって大きな問題なのは確か。

それに,専科がいなくなることで担任の負担が重くなる現実も,痛いほど分かる。

でも、それと特別支援学級の在り方に,何の関係があるのか。

来年から通常学級で頑張ろうとする予定の子が白紙に戻されたり,特別支援を求めていない子が無理に○○会議にかけられたり…。

そんな姿はもう見たくない。

一人一人の教育的ニーズを把握し,その子のもつ力を高め,生活や学習上の困難を改善・克服できるように,必要な支援を行っていくのが「教育」の役割です。

子供の成長を一番に考える教育でありたいものです。

みなさんの地域の「教育」は,役割を果たしていますか。

先生,チームで取り組んでいますか。

【参考;台風24号の進路】

タグ :特別支援

2018年09月26日

「わからない?」がおもしろい。

朝,曇った空でしたが,徐々に青空が広がり“晴れ”になりました。しばらく“よい天気”が続きましたが,午前中のうちに曇りになり,午後には雨が降り出しました。

朝,曇った空でしたが,徐々に青空が広がり“晴れ”になりました。しばらく“よい天気”が続きましたが,午前中のうちに曇りになり,午後には雨が降り出しました。“秋晴れ”が待ち遠しい肌寒い一日でした。

先日,雑誌かネットで見つけた話題です。

あなたは,何か「分からないこと」があったとき,どうしますか。どんな思いをもちますか。

子供達と話をしていると,「分からない」から「やらない・止める」ということが少なくありません。

考える前に「分からない」と口にすることもあるように感じます。

「大丈夫かなあ」「いいのかなあ」と心配になります。

「分からない」ことはわくわくすることで,面白いことなんだと言う科学者の話がありました。その中から。

=======

「わからない」ことにワクワクし,「どうすれば解明できるのか」を楽しむことが科学のおもしろさです。

科学における研究とは,ルールのわからないゲームをやっているようなものです。自然はきわめて厳格な審判員で,そのジャッジは常に正確です。しかし,私たちにはルールブックはないのです。どこまでがルール内で,なにがルール違反かはわかりません。そこで,自然のルールを明らかにしようと,ルールのわからないゲームで試行錯誤するのが科学の楽しさです。

科学は常に「わからない」ことを探しています。「わからない」ことが見つかると,研究者はワクワクし,その「わからなさ」の度合いが大きければ大きいほど,その解明に熱中します。つまり,「わからない」を楽しめないと,おもしろさに辿り着くことはできないのです。

科学は,自然のルールを解明することに挑戦しているので,すぐに役立つことはほとんどありません。しかし,研究で解明される「役に立たない」ことが,将来の大きな資産になることもままあります。

科学は「わからない」を測るための物差しです。この物差しの使い方や単位は,新たに見つかった証拠によって変わるかもしれません。そのため,科学を「正解」を与えるツールだと考えていません。もしかすると,正解が得られないことに不安を感じることもあるかもしれません。しかし,「わからない」を測ることで,「なに」が「どこまで」わからないのかを正しく怖がることができるのです。

私たちは,この世界のことをまだ何も知りません。しかし,わからないことを正しく怖がり,どうすれば知ることができるかを考えたとき,この世界が不思議と謎に満ち溢れた豊かな世界であることに気づきます。多くの人にとって「当たり前」の出来事にも,解明されていない不思議や謎は潜んでいます。

きっと,あなたにも「わからない」のワクワク,ドキドキが見つかるはずです。それを「知りたい」と考えたとき,あなたはすでに科学者です。

もちろん,自然は厳格な審判員であることは忘れてはいけません。先人の明らかにしてきたルールを理解しないと,わからないを明らかにすることはできません。そして,わからないと向き合うことで,退屈に思えた勉強が,効果的にわからないへの対応法を教えてくれていたこともわかると思いますよ。

=======

出典をメモしてなかったので,不明のままです。お許しください。

いかがでしたか。

この話から,すぐに「そうか,分からないは面白いんだ。」と納得はできないでしょう。それが“面白い”となっていく子供が増えてほしいと思います。

わくわくに出会うには,「先人の明らかにしてきたルールを理解」することがスタートのようです。そのルールは,授業や教科書で見つかりそうです。

たくさんの「分からない」にわくわくすることを楽しみにしています。

さて,今の「分からない」は?

【備忘録】

昨日のニュースで気になった調査。

◇国語に関する世論調査(文化庁)

◇国語世論調査:「なし崩し」本来の意味回答2割(毎日新聞)

2018年09月25日

めんたいぴりり。「おはぎ」と「ぼた餅」。

朝から雨でした。激しくはありませんが,強く降ることもありました。夕方になり雨は上がったようですが,“湿った景色”のままでした。

朝から雨でした。激しくはありませんが,強く降ることもありました。夕方になり雨は上がったようですが,“湿った景色”のままでした。今日は休みでダラッと過ごす一日でした。

以前から気になっていたドラマ『めんたいぴりり』のエピソード1と2を一気に観ました。明太子「ふくや」の創業者 川原俊夫氏をモデルに制作されたドラマです。

釜山で生まれ育った俊之と千代子が出会い,青春を過ごし,そして戦争。戦後,博多に食料品店「ふくのや」を構え,二人の思い出の味をもとに“味の明太子”を作り出し,福岡を代表する食べ物に育てあげる姿が描かれています。

主人公の海野俊之を博多華丸さん,妻の千代子を富田靖子さんが演じ,笑いと涙をあふれていました。

明太子が食べたくなり,博多・中州へ行ってみたくなりました。

みなさんご覧になりましたか。新年には劇場版が公開されるそうです。

お彼岸に「おはぎ」を食べましたか。

この時期になると,薀蓄(うんちく)を語りたくなってしまいます。でも,語る相手もないので,今年もここへ。

========================================

秋の彼岸の食べ物というと「おはぎ」で,春の彼岸には「ぼた餅」です。

この二つは似ているような気がしますが,いかがですか。

調べてみると,「おはぎ」と「ぼた餅」は“同じ”ものだそうです。

萩の季節(秋)のお彼岸に食べるものが「おはぎ」で,牡丹の季節(春)のお彼岸に食べるものが「ぼた餅」なんだそうです。

牡丹の季節(春のお彼岸)は,あずきの粒をその季節に咲く「牡丹」に見立てました。萩の季節(秋のお彼岸)は,あずきの粒をその季節に咲く「萩」に見立てました。

いずれも,小豆の赤色でもって邪気を払うことができるという信仰から,お彼岸に食べる風習が定着したといわれます。

-----------------------------------------

この「おはぎ」と「ぼた餅」については,他に

・「あんによる違い説」……小豆あんをつけたものが「ぼたもち」,黄な粉をまぶしたものが「おはぎ」という説もあるそうです。

・「あんの状態による違い説」……こしあんをつけたものが「ぼたもち」,つぶあんが「おはぎ」

・「大きさによる違い説」……丸くて大きいものが「ぼたもち」,小ぶりで長めに作られたものが「おはぎ」

・「米の状態説」……もち状態なのが「ぼたもち」,つぶつぶが残っているものが「おはぎ」

いずれにしろ,季節の変わり目である彼岸に,無病息災を祈る意味を込め小豆を食べることが風習になったのだと思います。

========================================

あえて「食育」と言われるようになっていますが,特別なことをしなくても,暦に合わせた“日本の習慣”を大切にして生活していくことで十分なのではないでしょうか。

懐古主義というのではなく,“先人の知恵”に学ぶことは,生きることを学ぶことだと思います。

現代の子供達には,“季節を味わう”機会は,どれだけあるでしょう。

“便利”や“面倒”という気持ちが先に立った生活では,季節を味わう“喜び”は追いやられてしまっているような気がします。

三世代で暮らす家庭が多い地域でも,季節を味わう機会が失われているかもしれません。

子供達に,季節を味わう“喜びを伝える”のは,大人の役目だと思います。

この子の前にいる「あなた」です。お願いします。

【関連】

◇めんたいぴりり2オフィシャルウェブサイト(テレビ西日本)

◇めんたいぴりり(Amazon.co.jp)

タグ :食育

2018年09月24日

中秋の名月。「山のこう」《村の行事 6》

しばらく前は雨予報の日でしたが,雲は多いですが晴れの暑い日でした。

しばらく前は雨予報の日でしたが,雲は多いですが晴れの暑い日でした。今日は旧暦8月15日,「十五夜(中秋の名月)」です。初名月,芋名月ともいわれ,夏の作物の収穫を終え,農耕の祈り目にあたる時期です。

十五夜の月は,一年で最も美しいとされ,月見をします。

昔から,秋こそが月を見るのに良い季節とされていましたが,秋である7月~9月のちょうど真ん中の日が「中秋」,8月15日です。

そのため,8月15日を「中秋の名月」と呼んで,月を愛でることにしたそうです。

秋に月を見るのは,月の高さと天気からです。

満月は,地球から見て太陽の反対側にありますから,その通り道は,夏は低く,冬は高くなります。そこで,ちょうど見上げるのに適した高さの満月は,春か秋です。

そうすると,“名月”は春でも秋でも良さそうですが,「春がすみ」や「秋晴れ」という言葉があるように,天気の良さでは「秋」です。

そこで,秋が月見のシーズンとなったようです。

今夜,月を愛でることができるでしょうか。

文集「こうやまき」から,「村の行事」の一話です。

********

『山のこう』 (文・巴小2年 男子)

むかしからつたわっていることで,それがいつごろどこてはじまったかわかりませんが,ふるい家のうら山などには,しぜんの石に「山のかみ」とほったのがまつってあります。

旧の二月七日と十一月七日の二回に,山しごとをしている人たちが,その日は木を切るのを休んで山のかみさまをまつります。それが山のこうです。

おばあさんが,山のこうの話をしてくれました。かみさまは女のかみさまだとつたえられていて,まつる時には男の人が五平もちを作って,みそをつけずに白いごはんを木のくしににぎりつけて,すみ火であぶったのと,おさけをそなえたそうです。そうして,山しごとがぶじにできたことをかんしゃしたり,これからもぶじにはたらけるようにおいのりするそうです。

こんなことが,今でもつづけられています。山のかみさまにそなえた五平もちは,男の人がたべますが,どうして男の人がたべるのかなあと思いました。

ぼくは,五平もちが大すきです。家では,山しごとをよくするので,山のこうには五平もちを作って,山の木を切ったり,草をかったりするのをかたくまもっています。

********

【関連】

◇お月見の季節 中秋の名月は観られる?(2018/09/22 日本気象協会)

◇24日(月)は中秋の名月 広範囲で雲の隙間からお月見チャンス(ウェザーニュース)

◇十五夜に現れる「お月見どろぼう」とは!?(ウェザーニュース)

2018年09月23日

秋分の日。小学校運動会。

今日は,国民の祝日の一つ「秋分の日」でした。「秋分日 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ」日です。

秋分の日は,春分の日と同様に昼と夜の長さが等しくなる日とされます。また,秋分の日を中心とした1週間は「秋の彼岸」で,その中日である秋分の日にお墓参りに行ったり,祖先を供養する法要が営まれます。

「人の命」「生きること」について,普段以上に深く考える一日です。

みなさんは,祖先を敬う一日でしたか。

今日,作手小学校運動会がありました。昨日(土曜日)の予定でしたが,雨のため順延されました。

今日,作手小学校運動会がありました。昨日(土曜日)の予定でしたが,雨のため順延されました。

朝,「暑い日になるかな」と思いましたが,適度に雲があり熱中症の心配をしなくても大丈夫な天候で過ごせました。

整備された運動場に,時間通りに校旗を先頭にして1年生から順に“元気な顔”で入場し,開会式が始まりました。

保護者や地域の方が,その姿に声援を送ります。

運営には,中学生,名城大生の手伝いがあり,てきぱきと進められました。

運動会のプログラムは,

昨年始まった「名城大生リレーチャレンジ」は,今年も2レースになり2回走ることになる学生もいましたが,“若さ”で見事に走り切っていました。

運動会のテーマが「GLORY LINE ~勝利の道は思いがつくる~」でした。

児童一人一人の“思い”があふれた一日でした。

お疲れさまでした。ありがとうございました。

ところで,熱中症対策や行事の見直しなどで,春の運動会が多いですが,秋の運動会もあります。日程も昼食を入れて午後までが多いですが,半日にして昼食は帰宅してからというところもあります。

今年から半日日程とした地域・学校では,内容の見直しは苦労したようですが,保護者からは否定的な意見は少なかったと聞きます。

学校行事,地域行事の時期や内容について,地域全体で見直す(編成し直す)ことが必要かもしれません。

当地も,その“仕組み”と“動き”が急がれる気がします。関係のみなさん,いかがですか。

【関連】

◇新城市立作手小学校

◇新城市立学校「最新の更新」

秋分の日は,春分の日と同様に昼と夜の長さが等しくなる日とされます。また,秋分の日を中心とした1週間は「秋の彼岸」で,その中日である秋分の日にお墓参りに行ったり,祖先を供養する法要が営まれます。

「人の命」「生きること」について,普段以上に深く考える一日です。

みなさんは,祖先を敬う一日でしたか。

今日,作手小学校運動会がありました。昨日(土曜日)の予定でしたが,雨のため順延されました。

今日,作手小学校運動会がありました。昨日(土曜日)の予定でしたが,雨のため順延されました。朝,「暑い日になるかな」と思いましたが,適度に雲があり熱中症の心配をしなくても大丈夫な天候で過ごせました。

整備された運動場に,時間通りに校旗を先頭にして1年生から順に“元気な顔”で入場し,開会式が始まりました。

保護者や地域の方が,その姿に声援を送ります。

運営には,中学生,名城大生の手伝いがあり,てきぱきと進められました。

運動会のプログラムは,

開会式という内容でした。

準備体操

突っ走れ!作手っ子

玉入れ(低学年・来賓・シルバー)

かわいいお客様(来入児)

でかパンピック2018(親子)

みんなでWAになれ一輪車

ダンス☆ダンス☆ダンス☆

名城大生にリレーチャレンジ(6×75mリレー)(希望者)

THE TUG OF WAR 2018(親子)

TSUKUDEオープンゴルフ(来場者全員)

スウェーデンリレー(選手)

ワールドカップス2018(親子)

作手音頭(来場者全員)

(昼食・休憩)

マーチング~RPG~

*中学生パフォーマンス

狩り者競争(希望者)

紅白対抗リレー(選手)

消防団ハンパないって(消防団)

決戦!作手高原

整理体操

閉会式

昨年始まった「名城大生リレーチャレンジ」は,今年も2レースになり2回走ることになる学生もいましたが,“若さ”で見事に走り切っていました。

【注】 毎年,名城大学教職研究会の学生が,作手小学校で“実習”を行っています。この実習(交流)は,旧開成小学校で始まり,今年で51年目になります。

そして,運動会や学習発表会などの学校行事には手伝いで参加しています。今年の夏休みには,名城大の先生と学生による科学実験教室が開かれ,普段の理科とは違う“科学”を楽しんでいました。

運動会のテーマが「GLORY LINE ~勝利の道は思いがつくる~」でした。

児童一人一人の“思い”があふれた一日でした。

お疲れさまでした。ありがとうございました。

ところで,熱中症対策や行事の見直しなどで,春の運動会が多いですが,秋の運動会もあります。日程も昼食を入れて午後までが多いですが,半日にして昼食は帰宅してからというところもあります。

今年から半日日程とした地域・学校では,内容の見直しは苦労したようですが,保護者からは否定的な意見は少なかったと聞きます。

学校行事,地域行事の時期や内容について,地域全体で見直す(編成し直す)ことが必要かもしれません。

当地も,その“仕組み”と“動き”が急がれる気がします。関係のみなさん,いかがですか。

【関連】

◇新城市立作手小学校

◇新城市立学校「最新の更新」

タグ :小学校

2018年09月22日

発芽「奇跡のひまわり」。『働き方』(稲盛和夫・著)

朝,雨が降っていました。

朝,雨が降っていました。予定されていた小学校の運動会は順延となりました。

◇新城市立学校「最新の更新」

その後,雨は上がり,昼過ぎには日差しが出てきました。順延された運動会は,好天のもとで実施できそうです。子供達の活躍が楽しみです。

田で枯れたままになっていた「奇跡のひまわり」を,やっと片付けました。

長雨のため落ちた“花”から芽が出ていました。初めて見ました。

さて,ここから育っていくでしょうか。

「働き方改革」が言われていますが,最近のニュースでは話題にならなくなったような気がします。

それぞれの職場では,改革は進んでいるのでしょうか。

そんなことを考えていて,古い本を思い出しました。

稲盛和夫氏(京セラの創業者)の『働き方―「なぜ働くのか」「いかに働くのか」』(三笠書房・刊)

出版された頃は,不況の嵐が吹き荒れ,内定取り消し,リストラと働くことが難しくなっているころでした。就職活動は,今の学生には想像できない厳しさでした。

「働く」ことについて,どう考え,どう行動しているのか。稲盛氏の言葉は,それを問い返してきます。

何のために働くのか…。1章の最初に,こう述べています。

-<略>- もちろん,「生活の糧を得る」ことが,働くということの大切な理由の一つであることは間違いありません。

ただ,私たちが一生懸命に働くのは,そのためだけではないはずです。

人間は,自らの心を高めるために働く…私はそう考えています。

「心よりお金」だと言う若者(?)が多いかもしれません。

つまり,欧米の人にとっては,働くことはもともと苦痛に満ちた,忌むべき行為なのです。そこから「仕事はなるべく短い時間にすませ,なるべく多くの報酬をえたほうがいい」とする,近代の労働観が生まれてきたように思えます。このように,日本の労働観をとらえ,そこに稲盛氏の働き方・生き方を重ねて述べられています。

しかし,日本にはもともと,そのような労働観はありませんでした。

それどころか,働くことはたしかにつらいことも伴いますが,それ以上に,喜びや誇り,生きがいを与えてくれる,尊厳ある行為だと考えられてきたのです。

子供達が将来に夢をもつことができにくくなってきているのは,この頃も今も変わっていないように思います。

一人ひとりの考え方,働くことへの意識のありようが,そうさせていると思います。

これは,悲しいことです。

将来を考える若者,働き始めた青年,社会を支える青年や壮年…。

みなさんに,今一度“働く”ということを,じっくり考えてみようとさせてくれる一冊です。

メモより

○ 神様が手を差し伸べたくなるほどに,一途に仕事に打ち込め。そうしれば,どんな困難な局面でも,きっと神の助けがあり,成功することができる。

○ 自分の好きな仕事を求めるよりも,与えられた仕事を好きになることから始めよ。

○ そのようなささやかなことでも喜ぶことで,新たな勇気をかき立てることができる。だから,君にいくら軽薄,軽率と言われても,私は今後も,ささやかな成功を喜びながら,仕事に邁進していくつもりだ。

○ 自分自身が生きていくことに一生懸命になるように,自然はもともとできているのです。必死に生きていない植物など,絶対にありません。努力しない草は生存し得ないのです。

○ ただコツコツと愚直に仕事を続けるしかなかった,平凡な彼を非凡に変えたもの…それこそが地味な努力を厭わずに積み重ね,息長く続ける「継続する力」だったのです。

○ しかし,その無茶な「背伸び」が,京セラの技術力を伸ばし,実績をつくり,成功への道筋をつくってくれたのです。

人間の能力というのは,けっして決まったのもではありません。能力とは,あくまでも「未来進行形」でとらえるべきものなのです。

○ 残念ながら,ミスが発生すれば,そのように消しゴムで消して,やり直せばいいと思っている人が少なくありません。 -<略>- いかなるときでも「やり直し」は絶対にきかないと考え,日ごろから「有意注意」を心がけ,一つのミスも許さない,そんな「完璧主義」を貫いてこそ,仕事の上達があり,人間的な成長もあるのです。

○ これは「感度」の違いなのです。

○ そのとき,私は気づいたのです。

「創造」というものは,「素人」がするもので,「専門家」がするものでないことを。

○ 人生・仕事の結果=考え方×熱意×能力

-<略>- 私は,この「考え方」がもっとも大切であると考えています。

「能力」や「熱意」と違って,この「考え方」には,「マイナス百点」から「プラス百点」までの大きな振れ幅があると思うのです。

2018年09月21日

「いじめ」と「かがみの孤城」と。

今日も雨が降り続きました。強くはないけど,屋外では活動できない雨です。

今日も雨が降り続きました。強くはないけど,屋外では活動できない雨です。まだ刈り取られない稲から“目が出る”のではないかと心配される声が大きくなってきました。

明日も雨のようです。稲刈りは無理です。

美味しいミネアサヒは,今年の収穫,味は,どうなるでしょう。

◇「幻のお米ミネアサヒ」PR動画(作手小学校 YouTube)

今,『かがみの孤城』(辻村深月・著)

先日,「いじめ調査はこまめに行ってほしい。」との話を聞きました。

どのような質問をするのか,記名か無記名か,…

それぞれに正解はないと思いますが,実態を正しく把握し一人一人に対応できることが肝心です。

では,どんな調査(アンケート)をするのか。以前,次のような問いを勧められました。

○ 学校に行きたくないと思うことがありますかいかがでしょう。

○ 学校で,自分のものがなくなったことがありますか

○ 友達から,嫌なことを言われたことがありますか

○ 友達に,自分のものをかくされたことがありますか

○ 今,心配していることがありますか

○ 学校に,いじめる人がいますか

○ 先生に話したいことがあったら,何でもいいから書いてください

そして,いじめの実態把握には,

○ いじめの対象(1名だけか,別の被害者はいないか)の内容をつかむように言われます。

○ いじめの構造(加害者の中心,加害行為を行う者,集団の力の構造)

○ いじめの態様(いじめの方法,人数,頻度,程度等)

○ 被害者及び加害者の保護者の認知(いじめの実態把握,感情等)

その調査では,

○ 口裏あわせを防ぐため,複数の教師が一斉に実施するの留意が肝心だそうです。

○ 加害者と決めつけることなく,和やかな雰囲気づくりに努める

○ 知っていることを教えて欲しいという姿勢を貫く

○ 虚偽の疑いがあっても,まずは聴く

○ 矛盾点や疑問点は「もう少し詳しくきかせてくれる?」と再質問する

○「そういう気持ちだったのか」などと,心理的事実に焦点をあてる

○「つらい思いをしている子を助けてあげて欲しい」と伝える

○ 聴き取りが不十分であっても,誠意を伝え次の面接を約束する

いかがでしょう。

子供の“世界”で起きるいじめに,あなたは,どのように関わりをしますか。

タグ :学校

(昼食・休憩)

(昼食・休憩)